| 失われたものは惜しまれる。永い間にかけ替えのない大事なものが私のまわりからずい分消えた。京都西陣の母の生家もそのひとつだ。私の愛する二百五十年を経た紅殻格子の町屋はすでに失われてしまった。 |

|---|

|

|---|

| 京都の町屋は実に独特な造りである。表の画一的な構えは、見事に統制がとれた特徴ある町並を作っている。正面には紅殻塗の出格子があり、その前には取り外すこともできる簡単な手斧目の垣が出ている。間口は普通三間ほどだが奥行は二十五間もある。 表の暖簾をくぐって中に入ると「通り庭」と呼ばれるたたきの土間がずーっと家の裏まで続いている。それに沿って表の間、玄関の間、台所の間、奥の間があり、さらに、坪庭、隠居所の離れとなるが、それらが縦一筋にずらりと並んでいるのだ。 |

|---|

|

|---|

| 通り庭の中ほどの台所の間の前には、おくどさん(かまど)と井戸があって、そこに釣瓶の滑車が梁にかかっていた。子供の手でやっと握れるほど太い、湿った綱がぴーんと井戸の中を通っている。中は真っ暗でなにも見えない。ぎぃと滑車を軋ませて綱を上下に手繰ると井戸の水面に釣瓶の落ちる音が、殷々と深い底からせり上がってきて、通り庭を伝い家全体に響きわたった。 |

|---|

|

|---|

反動をつけて水面をたたき、釣瓶に水が入ったことを重みで確かめると、綱をしっかと握り息をつめ渾身の力で手繰りあげる。永年、水漬いて膨れきった釣瓶が新鮮な水を漲らせて現れる。さきほどまで無明の地の底にあった清冽な水を目の当たりにして感動したものだった。 落ちそうになる釣瓶をどうにか井戸の縁に乗せ、流しの桶の中に水を注ぎ込み、やっと肩の力が抜けた。そっと釣瓶を井戸の中へ戻し手を離すと滑車が、ぎぃと鳴り釣瓶は少し下がって止まった。 |

|---|

|

|

|---|

生業は機屋(はたや)であったから昔は盛大に帯を織る機の音がした。しゃんしゃんと虫のすだく音を増幅したような音である。台所の間の脇に動力の糸繰り車がずらりと並び、光る絹糸をさらさらと枠という四本足の糸巻に巻いている。 奥の離れの一階にも機械が並ぶ仕事場があり、文字通り一糸乱れぬ姿に経糸が張られ、繋がった紋紙がぶら下がり、織るにつれてぱたぱたと繰られてゆく。糸の匂いと機械の油の匂いが充満して、緊張感あふれる音と動きの世界である。 |

|---|

「姉さん、昔はよう働きましたなァ」樫の杼(ひ)の艶を懐かしそうに撫でながら、母は感慨深げに伯母に話しかけた。四人姉妹の母たちは娘の頃から地味な手織り縞の着物に、きりりと襷を掛け寝る間も惜しんで機を織り続けたのだそうな。動力とてない昔のこと、梁から吊った棹を足で踏み、上下に分かれた経糸の間に杼を通し筬(おさ)でとんとんと調える手織機だったのを子供の頃に見たことがある。 |

この家を嗣いだ伯母はいつも台所の間の長火鉢の前にいて、掌に隠れるほどの小さな握り鋏を持ち、娘と二人で、織り上がった帯留に房をつける仕事をしていた。伯母は金剛流の謡の鼓をよくし、茶道は表流の好者だったから、しばしば光悦寺で茶会の席を持った。 |

| 「おはようさん」と次々に織手さんが下駄の音を響かせ通り庭を入ってくる。長火鉢のあるところへ来ると、伯母は常什の梅の木地棗から金継ぎのある渋い井戸茶碗に抹茶を入れ「どうど、おひとつおあがりやす」と小さな干菓子をすすめ鉄瓶の湯を注ぎ、すこしちびた茶筅で薄茶を点てて出す。 「おおきに、ほな、頂戴します」織手さんは框(かまち)に腰をかけ薄茶を一碗喫し、伯母と世間話を二こと三こと交わす。やがてよく響く織手さんの下駄の音が通り庭を過ぎ奥の仕事場へと遠ざかってゆく。 |

|||

|---|---|---|---|

| 伯母のいつも居る台所の板の間は「鰻の寝床」といわれる細長い町屋のほぼ中程にある。不思議なことに、丁度その真上の天井は、二坪ほどの大きさで抜けている。つまり梁が一本通っているだけで天井板がないのだ。この家は東西の隣家と密接しているため全く窓というものがない。南北に細長いばかりでは暗いので、明かりは二階の屋根裏部屋にある天窓から採らなければならない。その明かりが一階まで届くように天井を抜いてあるのだ。 伯母のいない隙に二階のその梁を丸木橋に見立て、何遍も渡って遊んだものだった。それに、二階との上がり下りに使う階段は、箱段といって横から物をしまう抽斗になっており、まことに重宝な造りになっていた。 |

|||

|

|

||

植木は「『もォ』で始まる苗字やから、名ァに因んで『もォ』の字のつく木が、験がよろしいのや」と云い、もみじ、もっこく、もくせい等が植えられていた。最も奥にある離れや仕事場への仕切りには光悦寺の臥牛垣を模した垣が、結われていたから、その坪庭のところだけは別世界のような風雅な雰囲気があった。 |

||

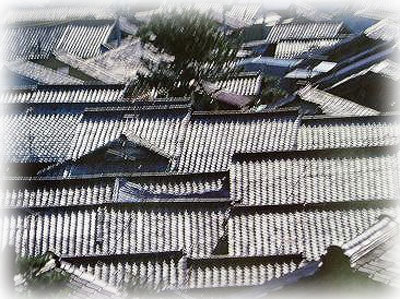

奥の間の縁先から狭いながらも鉤型に縁が続き厠と五右衛門風呂の脇を通って突き当たると外階段になっており、それを上がれば離れの二階につながっていた。そこからは梯子で屋根を渡り物干し台へ出られる。周りの甍の波を眺め見渡せば、お城の天守に登った気分になれるのだ。 町屋の瓦屋根は黒くなだらかに起伏し、機の音を籠もらせてどこまでも続いていた。 |

||

|

|---|

このように西陣の家は奥深い間取りで、簡素な造りながら柱や梁は時代を経て光っており、さまざまな生活の音も生きていて、思い出せば切りもなく懐かしい家であった。だが今はもうすっかり失われて、もはや新建材の家になってしまった。以前の家よりはずっと住みやすいのだから仕方がない。 伯母は疾うに亡くなり、その末娘は古希を過ぎた。もはや孫の嫁の時代になりつつある。釣瓶の音が籠もるように響いた井戸は塞がれて、コンクリートの路次になってしまった。西陣織物も時代と共に需要が減り、界隈に虫のすだくような機の音もしなくなった。 この場所に何百年も続いた町屋の存在を物語る形見があるとすれば、それは場所を少し移されて置かれた坪庭の貴船石と鞍馬石だけとなったのである。 おわり |

|---|