| 2006年12月は、雪の津軽であった。皮肉なことに2007年1月には全く雪が無かった。地元の人も、こういうことは実に珍しいことだ。といっていた。やはり津軽の冬は雪が無くてはならない。しかし岩木山はよかった。五能線の海岸沿いの景色もよかった。 何より津軽三味線がよかった。3回ともさまざまな場面で聞くことが出来た。いまは亡き高橋竹山氏のCDを手に入れた。家へ帰ってそれをラヂオのCDプレイヤーにセットすると、なぜか深夜の12時になると、バランバランと鳴り出す。勝手にそのような設定になってしまっているようだ。でもそのタイミングが絶妙で、深夜それが突然なりだすと、背筋が震えるような感動を覚える。津軽の荒涼たる雪野とともに、厳しい風土の人間模が蘇るのだ。 |

| 雪の三内丸山遺跡・5500年から4000年前の縄文時代の集落跡である。もちろん後からの構築物であるが、かなりの高さの櫓である。 |

|

|

|

|

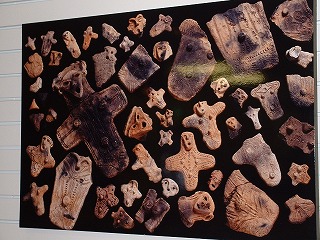

| 雪雲に目をこらせば、遠く八甲田山塊が望まれた。5000年前も見えたのであろうかと思う。 発掘された土偶は、笑ってるようでもあり、叫んでいるようでもある。口を丸く開けている。ムンクの叫びのようだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

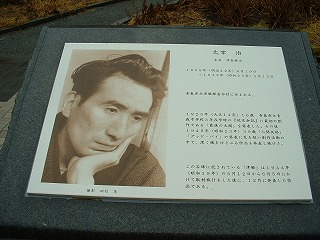

| これら4枚の写真は「竜飛岬」の景である。太宰 治の文学碑があった。すこし南の「金木」というところに斜陽館という彼の生家があるからだ。 | |||||||

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

| 津軽鉄道のストーブ列車は季節的に、期間を区切って運行されている。一度は乗って見たいもの。 おばさんが津軽弁で、するめを売りにくる。ストーブで焼き、熱いのを爪のさきでさいてまわりのお客さんにも食べてもらった。 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

五能線は日本海に沿って走り丁度日没時に乗り合わせた。刻々と変わる夕照の空と海を飽かず眺めることができた。 |

| まだ冬木の林檎の木、見通しの良い津軽平野、雪の無いのが不思議であった。 |  |

|

|

|

|

|

| 青森の駅前に立派なブロンズの「青春の像」ができた。港も様変わりしてすぐ目の前に横付けになっていた 埠頭は津軽半島側に遠望される位置になった。 港であったところには新しい建造物が並び、旧港の面影は無い。その辺の街ををよく見ると旧倉庫の壁面がわづかに残っているのがみつかった。それが右側の写真であり、これはほんの十メートルほどを残すのみの倉庫の一部である。風雪に曝された痕に旧青森港の歴史を偲ばせる壁面と思った。 |

|

|

|

| 甲田山南西の山懐に有名な温泉がある。「酸ヶ湯温泉」である。温泉を飲んでみて、びっくり!名の通り実にすっぱい。昔ながらの建物で、鄙びた情感に大満足した。 周りは雪のぶな林に囲まれていた。 ゆっくりと訪れてみたい温泉である。 |

|