平成20年2月

|

|

| 今年の年賀状は意匠を「朴の花」にした。 毎年、歳晩になると年賀状の意匠を考えることになるのだが、 ちっとも決まらず困ることの方が多い。 でも今年の年賀状はすんなりと「朴の花」にきまった。 「松竹梅」でも「鶴亀」でもないから少しもお正月らしくないのだが、 そのことは何も今年に限ったことではなく、無軌道に毎年自由に決めている。 俳句を作る者らしくないと思う人もあろうが、たまには季題の束縛からの逸脱を許してもらっても よかろうと勝手に思っている。 |

|---|

| 決める基準の条件は二つある。当然のことながら、 まあまあの出来でよいから自分で撮った写真でなくてはならず、つぎにその被写体が、 一年間を振り返ってみて最も心に残るものであり、しかも私の独断ではなく 口うるさい夫の腑に落ちるものでなければならないということである。 |

| 今年の年賀状に載せた朴の花は、二○○七年六月二十日の十一時十一分に撮ったものと 記録されている。同じ対象を四枚撮り、花芯の色がよく出ているものを選んだ。 写真の上に書き込む「謹賀新年」の字を、朴の花を損なわないように半透明にして入れて見た。 印刷したら少し感じは変わったが、那須の庭の朴の若木に初めて咲いた花であることを 主張するにふさわしい会心の作となった。 四、五年前、ちょうど篠竹ぐらいの朴の実生が出ているのを見つけたのでそれを見守り 続けて来た。 毎年枝葉を増やし、まことに喜ばしいと思っていたが、昨年は人の背丈の倍ほどになり 知らぬ間に蕾をつけていたのである。 |

| 毎年「たらの芽」の頃、私は同窓の友人を那須に招いて、 たらの芽のてんぷらを食べる会をしている。それが何となく数年続いており、 丁度その時もたらの芽のシーズンであったので、友人が二人滞在していた。 台所食堂で、おしゃべりをしている時窓の外の朴の蕾が、開いているのを友人のひとりが 目ざとく見つけた。 私もその瞬間を見たかったのだが、彼女は開きそうだなと思っていて、 ややあって見たら開いていたという。すわとばかり皆外へとびだして見にいった。 朴といえば、一般的に朴落葉とか朴葉味噌とか「葉」のことばかりが知れわたっているようだ。 花は人の手の届かない高いところに咲くからかもしれない。 それで、その花をもっとよく見たいということに意見が一致したので、 夫は梯子にのり大事そうに枝を剪ってきてくれた。 |

| 朴の花はいつも下から見上げるものと思っているので、剪ってしまってもよかったかと 一瞬たじろいだが、友人達にも見せたいと思う気持ちにその逡巡は吹き飛んだ。 大袈裟かも知れぬが、朴の花を初めて手にとって見るということは、少々の後ろめたさがあるが、 天人の羽衣を手に入れたときの漁師が感じたであろう、戦慄にも似た新鮮な喜びであった。 尺にも満たない長さの枝はずしりと重く大輪の花を支えていた。 壷に挿し部屋に置くと、その香気はたちまち部屋に満ちた。 高い空に咲くから分からないでいたが、朴の花はこんなにも高い香気を放つものであることを 初めて知った。 皆うっとりと香りのとりこになって朴の花を眺めていた。 その感激が醒めやらぬ内に、外に車の停まる音がして夫の友人とその家族三人の客が到着した。 その方たちも部屋へ入るなり朴の香りに驚き、初めて見る喜びを共にしたのであった。 |

| 朴はモクレン科ということで、その花芯の赤いのは「底紅」と言われる木槿のようだが、 花びらは八、九枚で分厚く木蓮よりしっかりした大輪である。 そしてやはり高いところに咲く泰山木の花より、やさしく女性的であるように思われた。 「朴散華」ということばがあるが、この花にふさわしい美しい言葉である。 散るときはその分厚い花びらが、ぱらりぱらりと散るのかも知れぬとそのときは思った。 やがて時刻は十四時となり剪ってから三時間たった。花の様子が変わったようなので、もう一枚写真を撮ってみた。最初のと比較すると花の変わりようがはっきりとわかる。 半開きであった分厚い花びらが開ききり黄色味を帯びた。 花芯の丈がやや長くなりしかも芯の赤の色の濃さが薄らいだ。 まさに花のいのちは短いのである。 |

| 次の日、剪ってからまる一日経った朴の花を見て驚いた。 それは「天人の五衰」を目のあたりにしたと言えるような変わりようであった。 これに限らず、どの花も凋んだり散ったりするのだが、朴は花も葉も大きいだけに まことに残念な変わりようであった。 やがてこの花は華麗に「散華」するのではなく茶色くなって凋むものなのだと知った。 そこでなぜ「朴散華」という言葉があるのだろうかを自分なりに追求してみたくなった。 「朴散華」は一般的な国語辞典にはなく、歳時記にしかない。ということは俳人たちだけに通ずる 言葉なのである。 |

| この茅舎の名句により「朴散華」という言葉が歳時記に載るほどの存在感を持ったのかもしれない。 名句にはそのようなことの出来る力があると聞いたことがある。 しかも、私の持ち合わせるほかの二、三の歳時記には、「朴散華」としてはこの句しかない。 だからまさに茅舎による、茅舎のものとしての 「朴散華」なのだろう。 |

|

|

たしかに白いはなびらの厚さは他に見ない確かさ を持つから、 この花を愛するあまり散るときは美しく、 はらりはらりと散るのではないかという 錯覚を起こすのかもしれない。 しかしそれには触れず風生はしっかりと、 今開いたばかりの朴の花に向き合い、 その美しさと品格に感動し、しかも花の今ある 姿の 特徴を捉えた句を詠んだ。 |

| これだ、この句こそが今胸を熱くして、 朴の花を見た私の心に適う句と思った。 「暫くありて」とはまことにその通り、 花の開いたときから、凋むまでの時の長さを 言い留めている。 この句のように朴の花の咲いている時が 短かければこそ、それを至福と思い、 風に香りを感じとればよいのではあるまいか。 目をつむればそのときのわが家の朴の花の香気に包まれたような気持ちになった。 |

|

|

わが結社「山火」の主宰の句である。 天と地を感じさせる大景である。 朝雲と大輪の白い朴の花の取り合わせが、 黎明の瑞気をあらわしている。 見たままの大景を詠んだことによる大きな 迫力があり、 格調のある気持ちのよい句となっている。 |

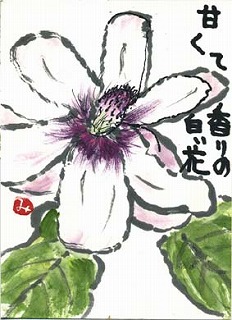

| 朴の花を皆で見たおかげで 普段「大雑把」と言われる私でも、 いろいろなことを考える機会が持てたことを 喜びたい。 おまけに夫の友人の奥様が、お帰りになってから朴の花の絵手紙を下さった。 さすが、お教室をもって指導しておいでの先生と お聞きするだけのことはあって、 立派な出来ばえであった。 「甘くて香りの白い花」ととぼけたような味のある 字で書かれてあり、九枚の花びらの重厚さを感じ取れる堂々とした品格の花となっている。 嬉しかった。 花は無くなったがこの絵として残っているのが 更に嬉しい。 はがき立てに入れて、いまでも飽きずに見ている。 |

|

| 毎年わが家の朴の木を見守っていて、わかったことだが、その芽立ちも大変特徴がある。 あれだけ大きい葉に育つのだから芽も大きい。表現するのは少々難しいが、 騙されたつもりで試してみて欲しい。 親指を上にして手をにぎり拳にしてみていただきたい。親指を立て、人差し指を伸ばし、 その人差し指を上に向ける。つまり、昔風の「じゃんけん」の「ちょき」が上を向いたようになる。 まさにそのような形に芽吹くのだ。実に特長のある芽吹きである。 やがてその人差し指のほうが、二つ、三つ、四つとばらけてくる。 朴の枯れ落葉を踏む音もよいものだが、力漲る朴の芽立ちもすばらしい。 もっとよく見たいと思う。牡丹の芽や、紫陽花の芽はよく句材になるが、朴の芽の句はあまり 見かけないのを惜しいとおもう。 |

|

|

|---|

| ところが、昨年のわが家の朴の花の句は私には出来なかった。 よい句が出来なかったのだ。年賀状に書き込むに足る佳句が無かったというのは まことに残念としか言いようがない。それは剪り取ってしまったせいなのだろうか。 壷に活けて部屋の中に置き朴の花を見る角度や環境を変えてしまったため、 属性を感じられなくなったのかもしれない。 今にして思えば、剪るときのあの逡巡は当たっていたといえるのではないだろうか。 やはり朴の花には空と雲と風がなければならないのだ。 |

| 今年もまたわが家の朴は花をつけてくれるだろう。 楽しみである。今から祈るような気持ちで花の咲くのを待っている。 今度咲いたらもう剪らずに、暫くの間の朴の花の下に立ち仰ぎ見て、 渡る風を頬に受けて香りを感じて見ようと思う。 あの素十の句のように。 おわり |